Cara Menambahkan widget

Blogger telah menyediakan banyak

widget menarik yang bisa ditambahkan ke dalam

blog.

Ini adalah salah satu kelebihan blogspot dibandingkan dengan blog lain

seperti wordpress. Sayangnya, terlalu banyak widget bisa

membuat loading blog menjadi semakin lama. Karena itu, jangan terlalu banyak

menambahkan widget di dalam blog.

Jika memang harus menambahkan banyak widget, pastikan widgetnya tidak

menggunakan Java Script. Apabila widgetnya menggunakan Java Script,

pastikan Java Scripnya tidak lebih dari 1 ( untuk 1 widget ).

Untuk

menambahkan widget baru di blog, kita bisa memilih widget

yang di sediakan oleh blogspot. Selain itu, kita juga bisa menambahkan

widget lain yang tidak disediakan oleh blogspot dengan cara memasukkan

kode widget ke kotak HTML/JavaScript yang telah disedikan

blogger dot com. Berikut penjelasan tentang kedua cara tersebut :

1. Menambahkan Widget yang disediakan oleh blogspot

- Seperti

kemarin biasa, masuk dulu ke akun blog menggunakan Username dan password anda.

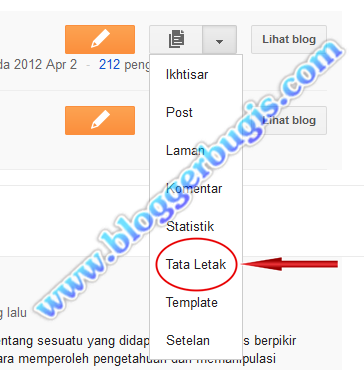

- Klik tanda panah hitam mengarah ke bawah yang ada di samping nama blog lalu pilih "Tata Letak".

|

| Gambar 1 : Cara Menambah widget di blog |

- Di halaman "Tata Letak", klik tulisan "Tambah Gadget". Anda akan melihat banyak tulisan "Tambah Gadget". Dimanapun anda mengklik tambah gadget, di situlah letak gadget akan tersimpan.

|

| Gambar 2 : Cara Menambah widget di blog |

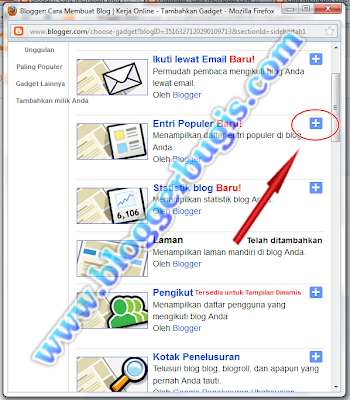

- Klik tanda Plus atau nama widget / gadget yang ingin ditambahkan di blog pada pop up window yang muncul seperti gambar dibawah ini :

|

| Gambar 3 : Cara Menambah widget di blog |

- Di halaman berikutnya, anda tinggal mengklik "Simpan".